2025.05.20

活動和消息⭐️《NTU CIEL 開幕儀式|地緣政治經濟時代的新企業法制》活動精彩回顧(中)⭐️

《NTU CIEL 開幕儀式|地緣政治經濟時代的新企業法制》

2025年5月12日,「臺大企業法制創新研究中心(CIEL)」在臺大法律學院霖澤館的國際會議廳,正式揭牌。同時,當天亦舉行了精彩的圓桌論壇,對於地緣政治時代下的企業法制創新進行深刻討論。接續著揭牌儀式的內容回顧,接著讓我們來一同回顧本次圓桌論壇的精彩內容!

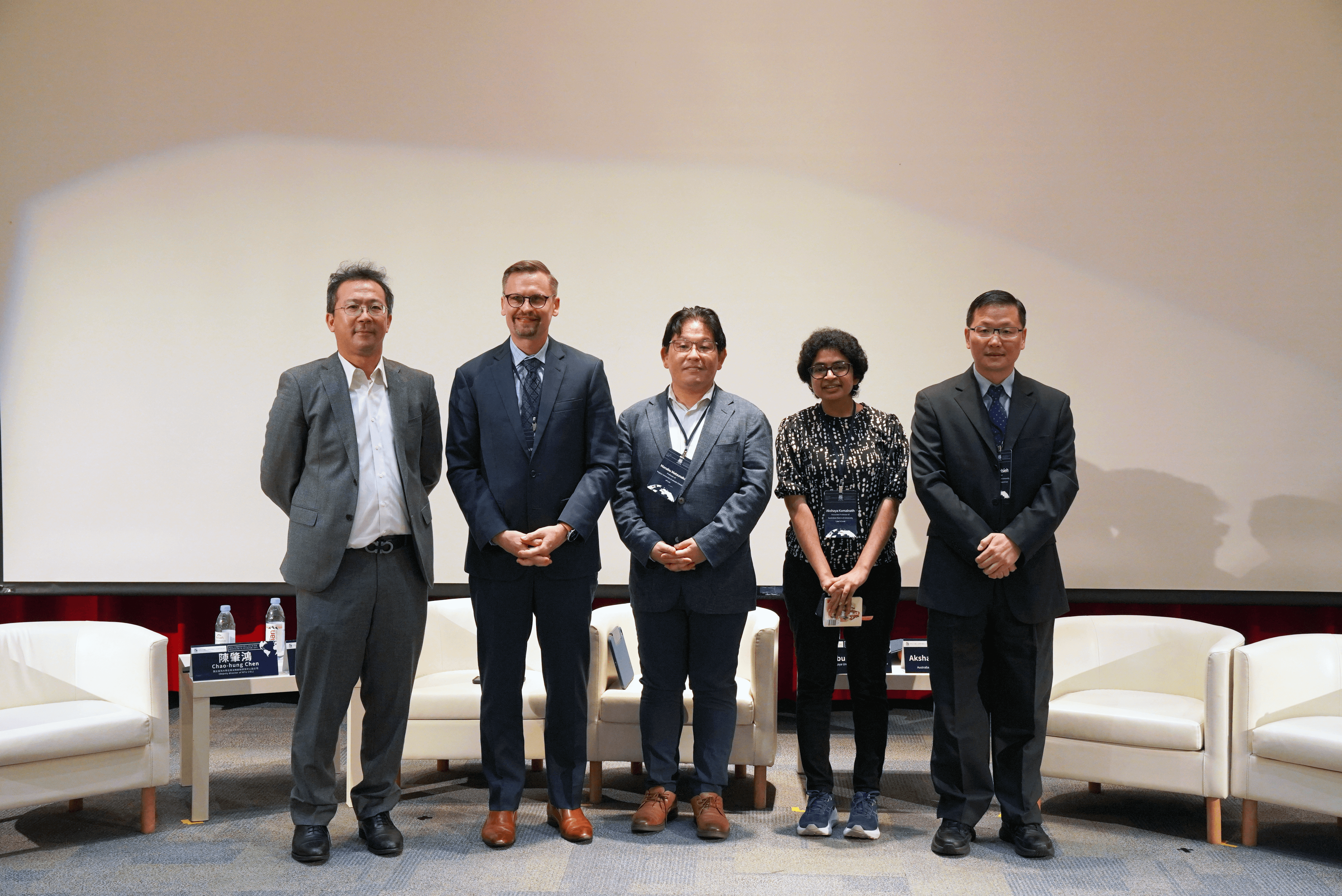

第一場次圓桌論壇由本中心陳肇鴻副主任擔任主持人,邀請四位來自不同國家的專家學者共同參與討論,分別為:新加坡管理大學的 Professor Dan W. Puchniak、名古屋大學的 Professor Manabu Matsunaka(松中学)、澳洲國立大學的 Professor Akshaya Kamalnath,以及同樣任教於新加坡管理大學的 Professor Pasha Hsieh(謝笠天)教授。

本場次論壇,主題聚焦於「川普新政對公司治理與企業法遵的影響」,與談人從不同法域與學術背景出發,深入剖析當前地緣政治對企業所帶來的制度與實務挑戰。

首先,由 Professor Dan 展開討論。他從三個面向切入,指出地緣政治所引發的新興議題,包括:身分(Identity)、孤立(Isolation)與啟發(Inspiration)。

在「身分」的層面,他指出,企業的國籍認定標準過往較為明確,然而,隨著越來越多企業因應地緣政治風險,選擇在多個地區同時營運,導致企業出現「多重國籍」的現象。他以台積電與 TikTok 為例,說明若從股東結構、營運所在地、董事會組成等不同角度分析,對企業國籍的認定結果可能截然不同。接著,在談及「孤立」議題時,他指出,川普政府的政策使美國呈現逐步孤立的趨勢,全球產業鏈亦朝向地區化(regionalization)發展,不同區域的產業生態系統正各自形成獨立的運作模式。至於「啟發」面向,Professor Dan 認為,地緣政治雖帶來挑戰,但同時也是契機,促使各國從更宏觀的視角重新思考自身在全球體系中的定位與戰略方向。他強調,地區視角在企業決策與政策規劃中,將扮演越來越關鍵的角色。

隨後,Professor Manabu 接續發言,分享他從日本觀察到的相關現象。他指出,川普新政對日本的重要衝擊之一在於能源政策的轉變。同時,他也提到,川普對多元、平等與包容(DEI, Diversity, Equity and Inclusion)議題的不積極態度,使得相關政策在部分地區推動受限。不同地區對 DEI 的重視程度與規範密度不一,對跨國企業而言,等同於面對不一致的合規標準與挑戰。此外,Professor Manabu補充,川普政策對於日本股市和製造業確實帶來衝擊,但另一方面也可能創造更多股市交易,或對於積極股東是一個契機。

接著,Professor Akshaya提出她的觀點。她認為,企業自古以來即深受政治力量影響,今日更顯複雜。她強調,推動企業政策與責任不僅來自政府壓力,亦高度受到利害關係人(stakeholders)—如股東、員工、消費者及社會大眾—的共同影響。

最後由 Professor Pasha發表評論。他首先指出 WTO 爭端解決機制的機能陷入困境,再加上川普政府一連串關稅措施,讓全球貿易環境充滿不確定性。他進一步梳理了美國與台灣歷年所簽署的多項投資與貿易協定,包括《台美21世紀貿易倡議》(U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade)等,並延伸分析近期美國與英國之間的協議談判,探討此類雙邊或多邊安排對全球產業結構與法遵環境的潛在影響。

在本輪發言結束後,主持人陳肇鴻副主任進一步提問:面對上述地緣政治所帶來的各類衝擊,各國法制應如何應對?

對此,Professor Dan首先回應,在進行法制設計時,不應單純移植外國法制度,而應深入考量各國的產業結構與在地脈絡。他以公司股權結構為例說明,歐美企業多由機構投資人主導,而亞洲國家如台灣與新加坡,則以家族企業與國營企業為主流,兩者在治理需求上截然不同。此外,他再次強調,隨著產業鏈逐漸朝區域化發展,法律制度設計亦應根據該區域所面臨的機會與風險,進行整體規劃與調整。

接續發言的 Professor Akshaya則指出,正如企業在新冠疫情(COVID-19)期間重新調整供應鏈策略一樣,當前面對地緣政治變局,企業同樣需要對其供應體系與風險管理機制進行重整與優化。

Professor Pasha隨後補充指出,過去法律制度的繼受多仰賴美國、德國等法制體系為範本,但在當前地緣政治背景下,更多區域性法制體系的重要性日益上升。他進一步指出,從國際貿易法的視角觀察,除了美國所主導的雙邊或多邊協定外,其他地區性貿易安排亦顯得日益關鍵。簡言之,唯有能真正回應現實問題(如貿易、永續發展等)的法律制度,才能在全球治理中產生實質影響力。

進入提問環節後,現場觀眾提出問題:在地緣政治不確定性加劇的情勢下,企業從公司治理的角度應如何調整營運策略與因應日益變動的法規環境?

對此,Professor Dan表示,這樣的問題不僅關係到公司法制度本身,更觸及法治(rule of law)的根本地位。地緣政治將可能改寫我們對許多法律概念的傳統理解與標準,而企業的「身分」問題正是其中典型例證。因此,企業應逐漸意識到,未來政治對公司治理的影響將成為常態,並積極建立應變機制。Professor Manabu進一步補充指出,企業將需要針對不同國家政策採取因地制宜的治理策略,以應對不斷變動的外部環境。Professor Akshaya亦呼應此一觀點,認為企業未來將更倚賴地域性的政治連結,以確保全球營運的穩定性與法遵可行性。Professor Pasha則從國際貿易與永續發展的角度切入,強調企業應更加關注國際貿易協定的內容與動向,並在其商業模式中納入對環境議題的重視與回應。

於本場次論壇的最後,陳副主任提出一個深具前瞻性的問題:在企業逐步走向多重身分的未來趨勢下,法制是否有能力回應並加以調適?

針對這個問題,Professor Dan表示,法律制度可作為釐清企業身分歸屬的重要工具,特別是在國籍認定與監管界限模糊的情境下,法制可協助建立透明且具正當性的認定機制。Professor Manabu則從日本的實務經驗出發,認為企業身分問題將成為未來治理的潛在隱憂,法制若能預作準備,將可減少不確定性帶來的風險。Professor Akshaya並指出,法制在促進跨文化理解與制度協調方面,亦可發揮關鍵橋樑作用,有助於提升公司治理的整合與穩定性。Professor Pasha最後則強調,國際法體系對各國企業的影響力正不斷擴大,未來企業的法規遵循行為將日益受到國際法與跨境監管標準的制約與引導。

陳副主任於總結時指出,在地緣政治風起雲湧的當下,亞洲各國無不面對前所未有的挑戰。然而,這同時也是強化區域合作、深化跨國連結的重要契機。企業法制亦將在此波變局中,孕育出全新的制度樣貌與實踐方式。

本場次圓桌論壇至此圓滿結束,特此感謝所有與會嘉賓的精彩分享與深刻見解!此外,下一場次的圓桌論壇內容亦整理於本中心官網上,歡迎點擊活動內容重溫當天的精彩討論!